Meine Jugenderinnerungen

Zum anderen Geschlecht fühlte ich mich schon sehr früh hingezogen. Die Stellen, die mich am meisten interessierten, waren die schwärzesten.

Darum trug ich, sobald ich mich selbst kleiden durfte, schwarz. Die dunkelste Stelle im Haus war unter dem Tisch eines fensterlosen Raumes, den ich als Spielzimmer benutzte. Dort unten spielte ich mit meiner Eisenbahn, mit Bären und Kasperln und mit selbstgemachten Waffen wie Pfeilbogen, Schlagringen, Dolchen und anderen Gegenständen, welche mich begeisterten.

Aber für das schöne Geschlecht hätte ich alles getan. Nur konnten die jungen Damen mit meinen Spielgegenständen nichts anfangen. Ich war furchtbar schüchtern, versteckte mich oft im Keller oder im Stall. Ich schämte mich wegen der kurzen Hosen, die ich tragen musste, und weil ich meine Oberschenkel als zu dick empfand.

Vor allem wunderte es mich, wie die männlichen Athleten ihr Geschlecht so gut verstecken konnten, dass sie wie Mädchen wirkten. Ich besuchte fast jede Vorstellung auf immer neuen Schleichwegen, die wir Kinder, um nicht bezahlen zu müssen, immer neu entdecken mussten. So war mein Platz meist unter den Sitzen der Zuschauer.

Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, voller Geheimnisse und romantischer Orte. Meine Eltern liessen mich spielen. Das einzige Ärgernis waren die zum Teil saudummen Dienstmädchen mit ihren Erziehungsversuchen und ihrem Willen zur Ordnung.

Schon im Kindergartenalter fand ich einige Mädchen wunderschön und stand stundenlang vor ihrem Haus. Im Kindergarten war es aber sehr verpönt, mit den Mädchen zu sprechen, und schon bald wurde ich mit »Meitlischmöcker« betitelt.

Im katholischen Kindergarten, wo man immer beten musste, bekam man, wenn man böse gewesen war, ein blutüberströmtes Christusgesicht vorgesetzt und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man für sein Leiden die Schuld trägt.

Als mich Fritz Billeter später einmal fragte, wieso ich so gerne Blut fliessen sehe, wurde mir plötzlich bewusst, woher die Sand- oder Blutuhr, die ich gebaut hatte, stammt. Der blutige Christuskopf des katholischen Kindergartens trägt die Schuld.

Nun zurück zum reformierten Kindergarten von Tante Grittli. An sonnigen Tagen spazierten wir immer händchenhaltend zum Rosenhügel, wo früher die Churer Mörder gehenkt wurden. Dort verteilte Tante Grittli jedem Pärchen ein sogenanntes Rössligeschirr mit Peitsche. Natürlich musste das Mädchen das Rössli spielen. Selten war es umgekehrt, und ich genoss die Vorfreuden der Strapse und

Peitschen.

Mein Freund und ich, wir waren die Ältesten, wurden immer ins WC eingeschlossen, damit die anderen Kinder einen H. R. G. und Dorli Goldner, um 1945 zehnminütigen Vorsprung auf ihrem Weg nach Hause hatten. Leider galt es als unfein, Mädchen zu hauen.

Die sechs Realschulklassen absolvierte ich an einer sogenannten Musterschule. Die Schule hiess so, weil der Unterricht von noch in der Ausbildung stehenden Lehrern erteilt wurde. Diese Schule war wunderbar. Während sechs Jahren gab es keine Hausaufgaben. Dafür hatte ich später am Gvmnasium um so mehr Mühe. Meine Klasse bestand aus sechs Mädchen und mir.

Die Mädchen erfanden immer Spiele, bei welchen geküsst wurde. Das war mir zu jenem Zeitpunkt immer schrecklich peinlich, und ich versicherte mich vor jedem Spiel, dass nicht geküsst werden musste. Die kleinen Luder hatten aber gemerkt, wie sie mich erschrecken konnten. Die ersten drei Klassen waren in einem Zimmer untergebracht, wobei immer eine Klasse laut unterrichtet wurde, während die andere arbeiten sollte, was jedoch selten geschah. Alle freuten sich immer auf die neuen Seminaristen, die bei uns Lehrer spielen mussten. Wir machten sie jeweils fix und fertig, denn schlagen durften sie uns nicht. Das tat der Hauptlehrer, ein altes Arschloch, um so gründlicher. Von der vierten bis zur fünften Klasse hatten wir einen wunderbaren Hauptlehrer, er hiess Wieser.

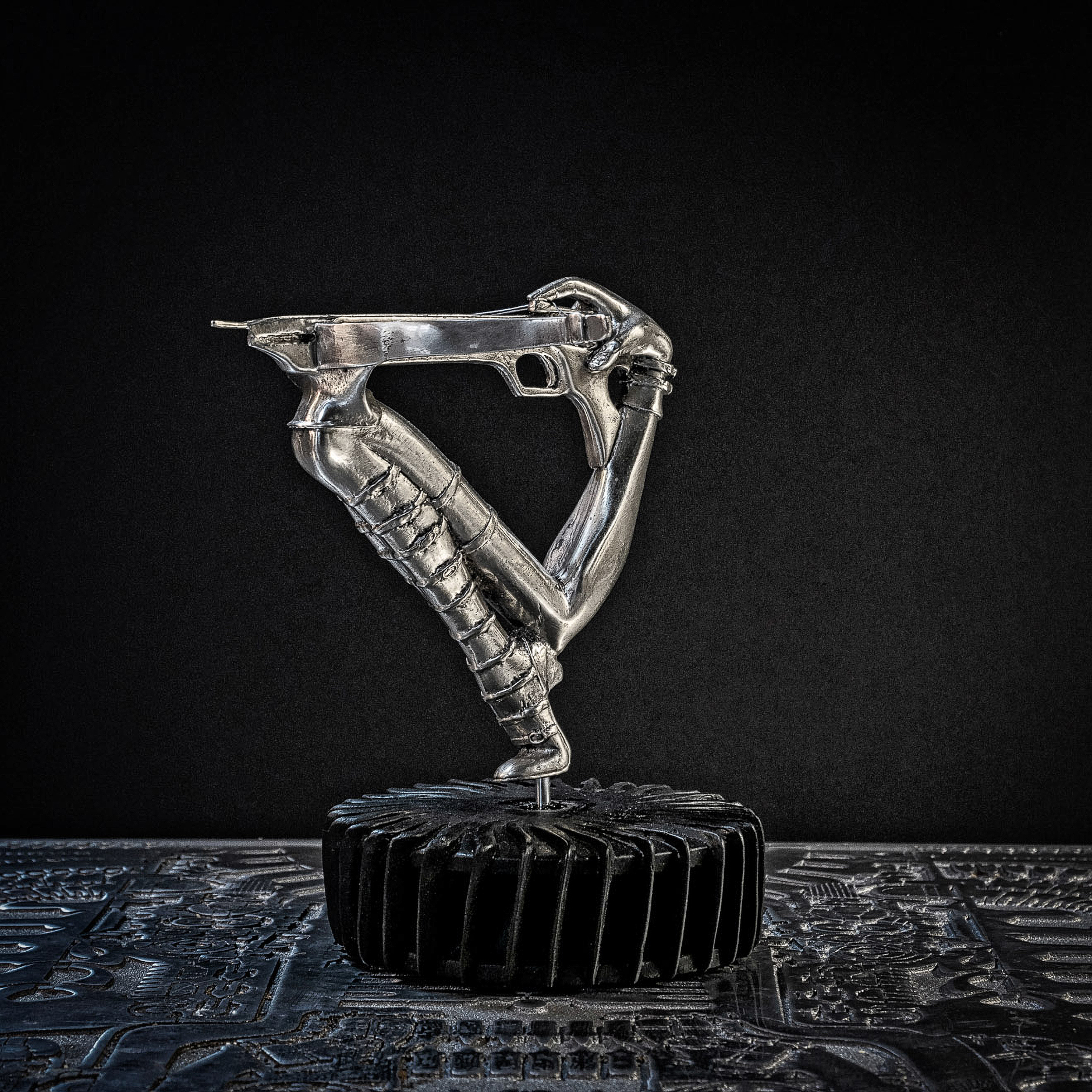

Jazz im Schwarzen Zimmer

Im Schwarzen Zimmer (1957)

Er lehrte mich modellieren, zeichnen, Bühnenbilder bauen etc. Ich hatte meine ganze Eisenbahnanlage im Modellierzimmer der Schule aufgebaut, so dass die Kinder meiner und der anderen zwei Klassen samt Lehrer auf den Knien »eisenbähnelten« und die Pause manchmal um eine halbe Stunde verlängert wurde.

Wieser schlug einmal vor: »Jetzt mached mir amal en Witz.« Der bestand darin, dass man zwei Lokomotiven gegeneinander starten liess, die nicht vor dem Ablaufen des Uhrwerks zusammenstossen durften. Wir hatten ein ausgeklügeltes Schienensystem entwickelt, und jeder Schüler hatte eine Weiche zu bedienen.

Manchmal streiften sich die Lokomotiven fast, und wir schrien vor Begeisterung, unser Lehrer am meisten. Leider starb dieser Mann noch während meiner Schulzeit an Krebs, und so versuchte, nach fünf Jahren Nichtstun, ein alter Trottel, uns mit Hausaufgaben auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Wir lachten ihn aus.

Nach dem sechsten Jahr war der Spass am Leben aus. Ein endloser Horror von Prüfungen begann.

Zu Hause ging das weiter, und mein Vater musste am eigenen Leib erfahren, dass die Kinder von Gelehrten oft nicht die klügsten sind. Er versuchte, mir in einem Schnellkursus Latein einzutrichtern, und wurde dabei immer lauter. Meine Mutter sass neben mir am Tisch und weinte lautlos. In diesem Fall konnte sie mir absolut nicht helfen, wo sie doch sonst alles tat, um mich glücklich zu sehen.

Jedes Jahr wechselte ich in ein anderes Fach, um die Klasse nicht wiederholen zu müssen. Im fünften Jahr hat mich dann der Scheisskerl von Mathelehrer wegen einer halben Note durchfallen lassen. Ein Jahr wiederholen war etwas, was sich mein Vater und ich in Chur nicht leisten konnten, also ab nach Lausanne, wo ich bei einer Italienerin auf französisch die ersten Englischstunden erhielt. Die Englischkenntnisse sind in der Tat das einzige, was ich später nicht hätte missen wollen. Ohne Englisch kein Filmgeschäft — kein Hollywood.

Mein Vater

Als ich meinen Vater kurz vor seinem Tode 1976 doch noch zu einem Kurzinterview für den Film Giger’s Necronomicon überreden konnte, begann er sein Statement folgendermassen: »Dass ich doch noch einen sogenannten Künstler hervorgebracht haben soll, verwundert mich. An der Muttermilch kann es nicht gelegen haben.« Dann wandte er sich zu meiner Mutter und meinte: »Du bist immer so schreckhaft und siehst Gespenster.« Worauf meine Mutter erwiderte: »Schreckhaft bin ich, aber Gespenster sehe ich keine — noch nicht.«

»Brotlose Kunst« war Vaters Lieblingswort, wobei er meinte, da zeitgenössische Kunst nicht einmal das tägliche Brot decken könne. So wurde ich mangels guter Noten mit achtzehn — zwei Jahre vor der Matura — als Volontär zu einem Bündner Architekten geschickt. Den Ausschlag dazu gab meine Freude am Zeichnen, und dies garantierte mir für zukünftige schlechte Zeiten einen sicheren Beruf: Bauzeichner.

»Künstler« ist in Chur ein Schimpfname, der Säufer, Herumhurer, Faulenzer und Debilität in einem bedeutet.

Meinen Vater kannte ich eigentlich kaum. Er war sehr verschlossen, sehr ehrlich, half allen, welche in Bedrängnis gerieten, und war als Doktor und Apotheker wie auch als Präsident des Apothekervereins und der alpinen Rettungswache eine Respektperson.

In der Apotheke meines Vaters gab es neben Pillen auch noch Blutegel, die ich als Auslieferer mit dem Velo an Ärzte und Normale auszutragen hatte.

Damit die Viecher nicht starben, wurden die Fläschchen mit weiten Öffnungen nur notdürftig mit Gaze überdeckt, die von einem Gummiring festgehalten wurde.

Jeder kann sich vorstellen, wie so ein Transport ankam. Die Egel notdürftig vom grössten Strassenstaub gereinigt alle wieder eingesammelt, halbtot Velotäschchen etc..

Mein Vater war ein autoritärer, aber lieber Mann, der mich nie schlug — bis auf ein einziges Mal. An seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich gemordet. In der Nähe der Apotheke wurde wieder einmal die Strasse aufgerissen, um ein Elektrokabel einzuziehen. Als es dunkel war, hatte ich meinen Raub schon im Keller. Es war ein ca. zwei Meter langes Kupferkabel, das eine Bleiummantelung hatte und mit einer dicken Bitumenteerbandage umwickelt war.

Vater Hans Richard Giger (1940)

Ich hatte meine Benzinlötlampe in Betrieb und brannte erst den Teer und schmolz danach das Blei, das später von mir zu Waffen verarbeitet wurde. Die Stahlformen der Apotheke für Suppositorien eigneten sich vorzüglich für Revolverkugeln.

Die Schlagringe goss ich in Gipsformen nach Wachsmodellen. Leider hatte ich als meinen Arbeitsplatz den unter der Apotheke liegenden Keller gewählt, in dem es kein Fenster zum Lüften gab.

Ganz in meine Arbeit vertieft — wie ein Alchimie- »A‑Dep( p )t« -, nach stundenlangem Schmelzen von Blei und Abbrennen von Teer, hörte ich plötzlich seine Stimme. So wutentbrannt habe ich ihn nie wieder gehört. Durch einen dicken, russigen Oualm, den ich sonst nur als Londoner Nebel bei Edgar Wallace kannte, sah ich eine weisse Apothekerschürze auf mich zustürmen.

Ich kapierte schnell und lief um mein Leben. Trotzdem fing ich beim Vorbeistürzen noch ein paar Ohrfeigen ein. Zwei Tage versteckte ich mich. Während dieser Zeit musste von allen verfügbaren Kräften die Apotheke gereinigt werden. Als mein Vater, der zuerst meinte, die Apotheke stünde in Flammen, mich als den Urheber ausmachte, potenzierte sich seine Angst mit der Wut.

Büro, Magazin, Giftkammer, alle Räume — voll mit tausenden von Fläschchen -, alles war schwarz.

Ein öliger, klebriger Film bedeckte alles. Wer unsere Apotheke kannte, der kann sich vorstellen, dass sicher heute, nach vierzig Jahren, immer noch schwarze Fläschchen auftauchen und an meine Alchimistenarbeit erinnern. Dieses Blei war um einiges teurer als Gold, wenn man die Arbeitsstunden von drei Lehrmädchen, einem Ausläufer, Herrn Karst — der grauen Eminenz -, allen Angestellten, meiner Mutter und meinem Vater berechnet.

Bei meinem Vater bemerkte ich oft, dass er mich, wenn er sich wegen mir fast zu Tode gesorgt hatte und ich dann kerngesund und fröhlich wiederauftauchte, lieber halbtot gesehen hätte oder zumindest blutig geschlagen.

Ich muss einen guten Schutzengel besitzen, denn bis heute haben insgesamt vier Leute auf mich geschossen, und einmal habe ich auf jemanden eine Waffe abgedrückt.

In zwei Fällen waren die Patronen faul, und dreimal schoss man mir haarscharf am Kopf vorbei, obwohl man eigentlich gezielt hatte und natürlich immer der Meinung war, die Waffe wäre nicht geladen.

Schade ist nur immer, dass man die tollsten Sachen für sich behalten muss, man kann ja nie sicher sein, ob solche Dinge auch verjähren. Je älter ich werde, um so ängstlicher werde ich, weil ich glaube, dass ein Mensch wie ich nicht einfach immer Glück haben kann.

Geisterbahn

Besucher waren schöne Mädchen, welche selbstverständlich Gratisbillets erhielten. Die Knaben mussten bezahlen, wie das im Vergnügungspark immer noch der Fall ist. Es bedurfte schon einer grossen Überzeugungskraft, die kleinen Engel ins Ungewisse stossen zu dürfen (im Wägelchen, von hinten).

Der grösste Erfolg war jeweils dann, wenn ich ein älteres, reiferes Mädchen hineinlocken konnte. Dies geschah leider selten.

Beschreibung der Geisterbahn: Meine Geisterbahn war eine Einbahnfahrt mit Start im Hausgang der Storchengasse 17 und führte in einer S‑Kurve auf eine Pendeltüre zu, welche aufgestossen wurde und durch einen Federzug wieder in die Ausgangslage fiel.

Der schmale, dunkle Gang dahinter, der mit einer Linkskurve endete, war vollgestopft mit Skeletten, Monstern und Leichen aus Pappe und Gips. Die Niedervolt-Batterielämpchen, die wir von den auf der Strasse parkierten Velos geklaut hatten und die jetzt farbig getönt waren, spendeten ein gruseliges, gespenstisches Licht.

Die Gespenster, Galgenstricke mit Erhängten oder Auferstandene aus dem Sarg, wurden von meinen Freunden mit dem entsprechenden Geräusch bewegt. Der Ausgang befand sich im Hinterhof, der in die Scharfrichtergasse, einem Parallelgässchen zur Storchengasse, führte.

Nach etwa drei Jahren Grundschule begann ich, mir Bücher von Karl Mav und Edgar Wallace auszuleihen.

Später stiess ich dann auf Krimis, wie Das Wachsfigurenkabinett und Das Phantom der Oper. Nach diesen beindruckenden Büchern kam mir meine Geisterbahn etwas primitiv vor.

Also begann ich, das obere Zimmer, welches sich eine Etage über unserer Wohnung befand und noch die elektrische Eisenbahn enthielt, in das schwarze Zimmer umzugestalten.

Ich richtete es zum gemeinsamen Jazzspielen und zum Mädchenverführen ein.